■製糸工程を見学してきました!

現在改築中の文化会館に設置される本緞帳の素材の一部に「鶴岡シルク」が活用されることから、平成28年9月の晩秋蚕飼育では「鶴岡シルクタウン・プロジェクト」の一環として「繭人(まゆびと)」を募集し、多くの方々より飼育体験に取り組んでいただきました。この繭人が大事に育てたお蚕さまが作った繭から紡がれる絹糸も本緞帳制作に使用されます。

繭人の皆さんから提供された繭の乾燥を終えた平成28年11月23日、酒田市にある松岡株式会社の製糸工場で、繭から生糸になる過程を見学・体験してきましたので、写真とともに当日の様子を報告します。

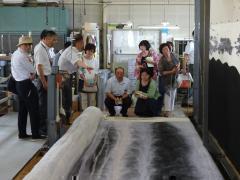

見学会には小さいお子さんから60代まで幅広い年代の繭人21名に参加していただきました。松岡株式会社の清野常務より製糸工程の説明をいただきながら稼働している機械を順に見て回り、繭人には煮繭機(しゃけんき)への繭の投入や捻造(ねんぞう)工程の体験にも参加してもらいました。繭人の皆さんは約1ヶ月間の飼育体験を通してお蚕さまへの愛情や絹への関心が高まった方も多いようで、時々写真を撮りながら熱心に説明を聞いている様子が伺えました。

*「鶴岡シルクタウン・プロジェクト」の概要は

コチラ*「平成28年度 晩秋蚕飼育」の概要は

コチラ------------------

【 工場見学会の様子 】

初めて見る機械を前に、繭人の皆さんが熱心に説明を聞いています

繭人から預かったたくさんの繭を、小さな繭人さんから煮繭機に入れてもらいました

煮繭機に投入された繭が上っていきます

この繭を100℃前後の熱湯で煮るそうです

蚕が最初に吐き出す糸「きびそ」が巻き取られています

小枠に糸が巻き取られる繰糸機の仕組みに繭人は興味津々でした

繭1個から取れる生糸の長さは約1200〜1300mだそうです

糸が切れたところを手作業で結ぶスピードは目にも止まらない速さです

小枠から大枠へ巻き替える再繰の行程です

この機械は糸の不良個所も検知するそうです

糸を束にする捻造の作業を繭人に体験してもらいました

生糸の種類によって異なる重さを実際に持って体感してみました

こちらの工場見学会の様子は、広報つるおか2017年3月号でも紹介されています。

記事は

コチラからご覧ください。

■ 「織り」の工程を見学してきました!

平成28年11月の繭から生糸を作る工程の開始を皮切りに、文化会館に設置される本緞帳の一部に鶴岡のシルクを活用するための作業が進んでいます。今回は着々と進む本緞帳の製織工程を見学いたしましたので、当日の様子を報告します。

繭を育てた「繭人」の皆さん約20名とともに、平成29年7月15日、本緞帳の制作を担っている山辺町のオリエンタルカーペット株式会社を訪問しました。

皇居や歌舞伎座の絨毯などをはじめ、数多くの制作実績を持つ同社は、染色や織りなどの制作の全工程を一貫して行っており、細密な表現力が持ち味です。当日は渡辺社長をはじめ、同社の皆様から詳しくご説明いただき、千住博氏の「水神」の特徴でもある繊細な「純白」の風合いを作り上げるまでの染色の苦労など、たくさんのお話を伺いました。

参加した繭人の皆さんも熱心に聞き入り、高い技術力に感心するとともに、平成29年9月の完成に期待を膨らませている様子でした。

細い絹糸を幾本も撚って、緞帳用の太い糸を作り出します

シルクや羊毛など複数の糸を組み合わせて、75色のグラデーションを表現します

試作版に実際に触れさせていただきました

縦9.5メートル、横20メートルと巨大なため、横向きにして制作が進んでいます

「本当に水が流れているみたい!」

シルクによって水しぶきなどがより艶やかに

■問い合わせ

政策企画課

電話:0235-35-1184

FAX:0235-24-9071