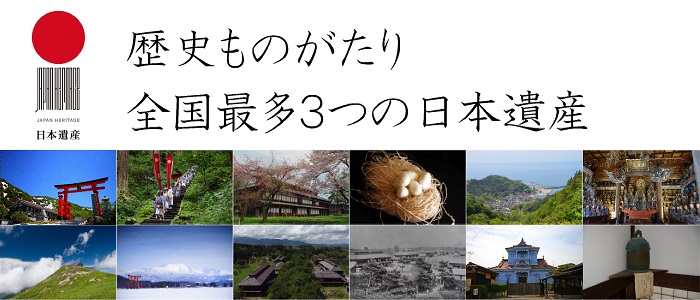

日本遺産

☆「鶴岡でめぐろう!3つの日本遺産-重ね捺しスタンプラリー」実施中

日本遺産(Japanese Heritage)とは

「日本遺産」は、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するものです。

鶴岡市には、全国最多となる3件の日本遺産があります。

山(出羽三山)、里(サムライシルク)、海(北前船寄港地)の魅力あふれる本市の日本遺産では、豊かな歴史・文化に触れることができます。

「3つの日本遺産のまち鶴岡」文化・伝統を語るストーリー GUIDE BOOK

3つの日本遺産の歴史ものがたりとモデルコースやマップがわかりやすくまとめられています。

B5判、全16ページ。

ガイドブックを手に、ぜひ鶴岡の日本遺産に触れてみてはいかがでしょうか。

![]() 「3つの日本遺産のまち鶴岡」文化・伝統を語るストーリー GUIDE BOOK

(PDF:3,452KB)

「3つの日本遺産のまち鶴岡」文化・伝統を語るストーリー GUIDE BOOK

(PDF:3,452KB)

「3つの日本遺産のまち鶴岡市」パンフレット

3つの日本遺産のすべての構成文化財の紹介と周遊マップが掲載されています。

A4判、4ページ。

「3つの日本遺産のまち鶴岡市」多言語版パンフレット

![]() 「3つの日本遺産のまち鶴岡市」(中国語繁体字)

(PDF:2,108KB)

「3つの日本遺産のまち鶴岡市」(中国語繁体字)

(PDF:2,108KB)

![]() 「3つの日本遺産のまち鶴岡市」(中国語簡体字)

(PDF:2,113KB)

「3つの日本遺産のまち鶴岡市」(中国語簡体字)

(PDF:2,113KB)

![]() 「3つの日本遺産のまち鶴岡市」(韓国語版)

(PDF:2,062KB)

「3つの日本遺産のまち鶴岡市」(韓国語版)

(PDF:2,062KB)

自然と信仰が息づく『生まれかわりの旅』~樹齢300年を超える杉並木につつまれた2,446段の石段から始まる出羽三山~(平成28年認定)

構成市町村

鶴岡市、西川町、庄内町

羽黒山五重塔(国宝)

江戸時代に庶民の間で広まった、出羽三山を巡る「生まれかわりの旅」は、地域の人々に支えられ、日本古来の山々との自然を信仰してきた強い心の結び付きを今に伝えています。

旅は俗世を表す門前町から始まり、随神門は神域へと誘う境界です。参道の石段の両側には天を覆うような杉並木が山頂まで続き、訪れる者に自然の霊気と自然への畏怖を改めて感じさせ、心身を浄化し明日への活力を与えてくれます。

日本遺産のストーリーを構成する文化財には国宝「羽黒山五重塔」をはじめ、六十里越街道、松例祭の大松明行事、出羽三山の精進料理など31件が含まれています。

本年卯歳は、出羽三山の主峰月山の御縁年であり、御縁年に参拝すると12年分の御利益があるとされています。

サムライゆかりのシルク 日本近代化の原風景に出会うまち鶴岡へ(平成29年認定)

構成市町村

鶴岡市

松ヶ岡開墾場

鶴岡市を中心とする庄内地域は、旧庄内藩士が刀を鍬に替えて開拓した、松ヶ岡開墾場の日本最大の蚕室群をきっかけに国内最北限の絹産地として発達し、今も養蚕から絹織物まで一貫工程が残る国内唯一の地です。

鶴岡市では、松ヶ岡以外にも六十里越古道沿いの田麦俣集落に、四層構造で暮らし・養蚕などが一つの建物にまとまった多層民家が現存しています。

さらに、国内ではここだけの精練工程が明治時代創業の工場で行われるなど、絹産業の歴史、文化が保存継承とともに、新たな絹の文化価値の創出にも取組んでいます。

鶴岡を訪れると、先人たちの努力の結晶である我が国近代化の原風景を街並み全体を通じて体感することができます。

荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~(令和元年追加認定)

構成市町村

鶴岡市含む52市町

加茂港周辺の町並み

江戸時代、北海道・東北・北陸と西日本を結んだ西回り航路は経済の大動脈であり、この航路を利用した商船は北前船と呼ばれました。北前船は、米をはじめとした物資の輸送から発展し、船主自身が寄港地で仕入れた多種多様な商品を、別の寄港地で販売する買い積み方式により利益をあげたことから「動く総合商社」と形容されていました。

日本海や瀬戸内海沿岸に残る数多くの寄港地・船主集落は、北前船の壮大な世界の遺産を今に伝えています。

鶴岡市には、北前船で栄えた当時の町割りがそのまま残る加茂港周辺の町並みや、船主である石名坂家の住宅主屋と蔵、財を成した商人たちから寄進された浄禅寺の釣鐘や善寳寺五百羅漢堂、致道博物館所蔵の船主が奉納した関連資料群の5つが構成文化財に認定されています。

※写真は加茂地区自治振興会提供 /(C)東北公益文科大学

日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間 ~北前船寄港地・船主(せんしゅ)集落~」

鶴岡市日本遺産推進協議会について

鶴岡市は、「出羽三山生まれかわりの旅」「サムライゆかりのシルク」「北前船寄港地船主集落」の3つの日本遺産に関し、関係機関や団体との連携のもと、文化財等の保存と継承に取り組むとともに、積極的な活用を通した交流拡大による地域活性化の推進を図ることを目的として、令和7年4月17日に、「鶴岡市日本遺産推進協議会」を設立しました。

協議会の構成団体は下記のとおりです。

・鶴岡市

・鶴岡商工会議所

・出羽商工会

・鶴岡市文化財保護審議会

・公益財団法人致道博物館

・地縁団体松ヶ岡開墾場

・鶴岡市金融協会

・加茂地区自治振興会

・羽黒町観光協会

・一般社団法人DEGAM鶴岡ツーリズムビューロー

鶴岡市日本遺産推進協議会設立総会を開催しました

関連リンク

![]() 文化庁ホームページ「日本遺産(Japan Heritage)について」

文化庁ホームページ「日本遺産(Japan Heritage)について」

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Readerのダウンロードページへ

Adobe Readerのダウンロードページへ